Optimisation fiscale de l’assurance emprunteur : le rôle de l’arrêt Musel

Lorsqu’une entreprise contracte un emprunt bancaire, il est fréquent que l’établissement prêteur exige une double sécurité : d’une part la caution personnelle du dirigeant, et d’autre part la souscription d’une assurance décès destinée à couvrir le remboursement en cas de disparition prématurée de ce dernier.

En apparence, la mécanique est simple : si le dirigeant décède, l’assureur règle la banque, la dette est éteinte et les héritiers n’ont pas à supporter la charge du prêt. Pourtant, ce schéma “classique” cache une réalité fiscale redoutable. D’un côté, la société subit l’imposition d’un produit exceptionnel lié à l’extinction du passif. De l’autre, la valeur de ses titres augmente, ce qui gonfle la base taxable aux droits de succession. Résultat : un mur fiscal pour l’entreprise comme pour les héritiers, parfois difficile à franchir.

C’est précisément pour répondre à cette problématique qu’a été élaborée une solution originale, validée indirectement par la jurisprudence du Conseil d’État du 10 juillet 1992, plus connue sous le nom d’arrêt Musel. En consacrant la déductibilité des primes d’assurance décès lorsqu’elles sont souscrites dans l’intérêt de la société, même au profit d’un tiers, cette décision a ouvert la voie à un montage particulier : la clause séquestre.

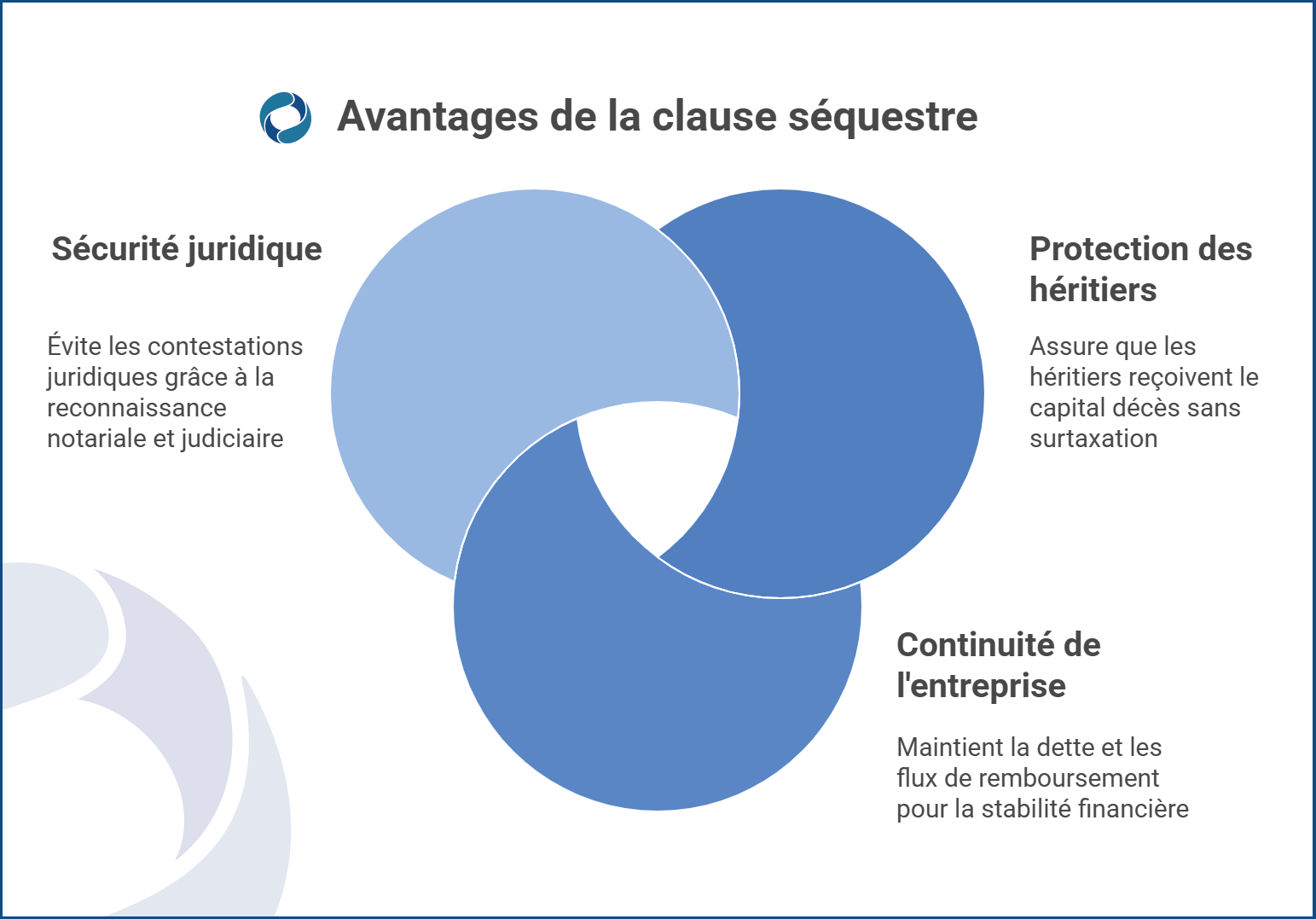

Ce mécanisme permet à la société de conserver sa dette au bilan, tout en protégeant la banque et les héritiers, et surtout en neutralisant le surcoût fiscal. Nous allons voir en détail comment fonctionne ce dispositif, ses avantages, ses limites et les précautions indispensables pour le mettre en œuvre.

Affaire Musel : faits et décision du Conseil d'État

L’affaire Musel prend sa source au début des années 1980. La société Musel S.B.P., qui avait besoin de trésorerie pour financer son exploitation, obtient du Crédit Lyonnais une ligne de découvert. Comme souvent, l’établissement bancaire n’accorde cette facilité de caisse qu’à une condition : que le PDG se porte caution personnelle de l’opération. Pour sécuriser cette caution, la banque impose la souscription d’une assurance décès au dirigeant.

Le contrat signé en mars 1981 désigne comme bénéficiaires l’épouse du dirigeant, puis ses héritiers, mais introduit une clause essentielle : en cas de décès, les fonds versés par l’assureur doivent transiter par un notaire tiers séquestre. Celui-ci a pour mission de conserver le capital décès jusqu’au remboursement intégral du prêt ou, en cas de défaillance, de le remettre directement à la banque.

Comptablement, la société déduit les primes d’assurance de son bénéfice imposable. Mais l’administration fiscale y voit un acte anormal de gestion : selon elle, la société aurait pris en charge une dépense relevant de l’intérêt personnel du dirigeant et donc consenti une libéralité non déductible. Elle redresse la société en réintégrant les primes dans son résultat imposable. Le Tribunal administratif de Dijon puis la Cour administrative d’appel de Nancy valident cette analyse et confirment le redressement.

Saisie en cassation, l’affaire est tranchée par le Conseil d’État le 10 juillet 1992 (n° 110213). La Haute juridiction annule la décision d’appel et juge que le paiement des primes par la société constitue bien une charge normale, déductible du bénéfice imposable. Elle précise que l’opération est réalisée dans l’intérêt direct de la société : obtenir et maintenir le crédit bancaire. Le fait que le contrat désigne l’épouse ou les héritiers comme bénéficiaires, et qu’un avantage indirect puisse en découler pour eux, n’enlève pas à l’opération son caractère professionnel dès lors que les fonds sont séquestrés et garantissent la banque.

Ainsi, l’arrêt Musel consacre deux principes fondamentaux :

- Les primes d’assurance décès exigées par une banque en contrepartie d’un crédit peuvent être déduites fiscalement par la société.

- La désignation d’un tiers séquestre comme réceptacle du capital décès permet de s’assurer que l’opération sert en priorité l’intérêt social, même si les héritiers peuvent in fine en bénéficier.

Cette décision crée le socle jurisprudentiel qui inspirera par la suite les montages fondés sur la clause séquestre, visant à neutraliser les effets fiscaux indésirables d’une assurance emprunteur.

Le montage classique sans séquestre : un piège fiscal à double détente

Lorsqu’une société contracte un emprunt bancaire, la pratique la plus courante consiste à désigner directement la banque comme bénéficiaire du contrat d’assurance emprunteur. En cas de décès du dirigeant assuré, l’assureur verse le capital restant dû à l’établissement prêteur, ce qui entraîne l’extinction immédiate de la dette.

Ce mécanisme, qui semble au premier abord protecteur et rassurant, emporte pourtant deux conséquences fiscales majeures :

- Un produit exceptionnel imposable à l’IS : la disparition du passif est comptablement assimilée à un enrichissement. Le capital versé par l’assureur s’analyse comme un “profit exceptionnel” soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %.

- Une augmentation mécanique de la valeur des titres : puisque la dette disparaît, la valeur nette de l’entreprise croît d’autant. Pour les héritiers, cela signifie une assiette successorale majorée, et donc des droits de mutation plus élevés.

Autrement dit, l’assurance censée protéger la société et ses héritiers peut se transformer en une double peine fiscale : imposition immédiate du capital au niveau de la société, puis taxation renforcée au niveau de la succession.

Le montage avec clause séquestre : fonctionnement et avantages

Pour éviter le « mur fiscal » généré par l’extinction immédiate de la dette, un dispositif inspiré de l’arrêt Musel s’est imposé : la clause séquestre. Elle repose sur une idée simple mais déterminante : le capital décès ne doit pas éteindre la dette, mais être mis en attente jusqu’au remboursement intégral du prêt.

Fonctionnement concret

En pratique, le contrat d’assurance emprunteur désigne un notaire (ou parfois un avocat) comme tiers séquestre.

- En cas de décès de l’assuré, l’assureur verse le capital décès non pas à la banque, mais sur un compte séquestre géré par le notaire.

- La société continue de régler ses échéances de prêt selon le calendrier initial.

- Le notaire conserve les fonds, ne les débloquant qu’en cas de défaillance de remboursement.

- Une fois le crédit totalement remboursé, le capital restant est libéré au profit des héritiers désignés

Effets fiscaux neutralisés

Cette mécanique change tout :

- À l’IS : aucun produit exceptionnel n’est constaté, puisque la dette figure toujours au passif du bilan. Le résultat imposable reste limité au bénéfice « normal » de l’exercice

- À la succession : la valeur nette des titres est réduite, car la dette bancaire demeure. La base imposable est ainsi abaissée de 9 M€ à 5 M€ dans l’exemple chiffré plus haut

Et comme vu sur le tableau précédent, cette approche permet de :

- réduire l’IS de 1,75 M€ à 0,75 M€ ;

- abaisser les droits de succession de 3,72 M€ à 2,37 M€ ;

- générer une économie globale de 2,35 M€ pour les héritiers

Alternatives et variantes pratiques

Toutes les banques n’acceptent pas la mise en place d’une clause séquestre. Certaines considèrent ce mécanisme comme trop atypique ou complexe. Faut-il pour autant renoncer à neutraliser la double imposition ? Non : d’autres voies existent.

Le gage-espèces : la cousine pragmatique du séquestre

La solution la plus répandue est le gage-espèces. Ici, l’assureur verse le capital décès aux héritiers désignés, mais ce capital est immédiatement nantis au profit de la banque. Autrement dit, la somme est placée sous verrou : tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, la banque peut se servir en cas de défaillance.

Ce mécanisme a deux mérites. Il rassure le banquier (il dispose d’une garantie directe) et il produit le même effet fiscal que la clause séquestre : la dette subsiste au passif, donc pas de profit exceptionnel à l’IS, et la valeur nette de l’entreprise reste réduite au moment de la succession.

L’inconvénient ? Les héritiers savent que les fonds existent, mais ils n’y ont aucun accès avant la fin du crédit. Ils héritent d’une promesse différée, ce qui peut être frustrant en période de deuil et de besoin de liquidité.

Les SCI et sociétés patrimoniales : un terrain miné sans séquestre

Prenons maintenant le cas d’une SCI familiale qui détient un parc immobilier de plusieurs millions d’euros. Le dirigeant emprunte pour financer un nouvel actif, s’assure… et décède.

Sans séquestre ni gage-espèces, la dette disparaît et la SCI se retrouve avec un patrimoine net soudainement gonflé. Résultat : les héritiers héritent de parts beaucoup plus chères, et donc lourdement taxées. Or, dans une SCI à l’IS, l’effet fiscal est immédiat : profit exceptionnel et droits de succession dopés.

Avec séquestre ou gage-espèces, au contraire, la dette continue de figurer au passif. La valeur des parts reste réaliste, les droits de succession contenus, et les héritiers ne se retrouvent pas étranglés par un impôt disproportionné par rapport à la valeur réellement transmissible.

Holdings familiales : quand la dette protège le patrimoine

Dernier cas de figure, celui d’une holding endettée qui a racheté les titres d’une société d’exploitation. Sans séquestre, le décès du dirigeant-assuré entraîne le remboursement immédiat : la holding devient soudainement riche de titres “libres de dettes”, et les héritiers paient des droits de succession sur une base artificiellement gonflée.

Avec séquestre ou gage-espèces, la dette continue son cours, et l’effet fiscal est neutralisé. Les héritiers héritent de la valeur réelle de la société, et non d’une illusion comptable.

En résumé, si le séquestre reste l’outil idéal pour neutraliser la double imposition, le gage-espèces et ses cousins permettent de négocier avec la banque sans sacrifier l’équilibre fiscal et patrimonial. L’important est de comprendre que la forme de la garantie — séquestre, gage ou autre — a un impact direct sur la charge fiscale future de la famille.

Risques, précautions et conditions de validité

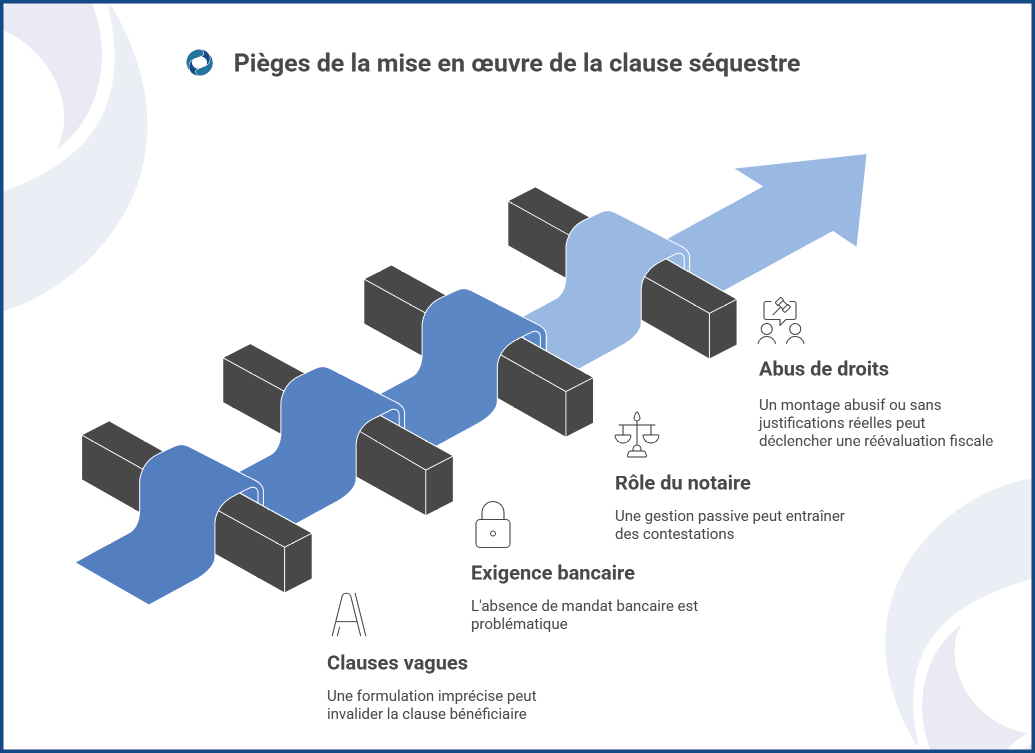

Si l’arrêt Musel a ouvert la voie à la clause séquestre, il ne suffit pas de “copier-coller” le mécanisme pour être à l’abri. Comme souvent en ingénierie patrimoniale, le diable se cache dans les détails. Un montage mal ficelé peut non seulement perdre tout son intérêt, mais aussi déclencher un redressement fiscal.

Attention aux clauses trop vagues

Le premier risque est la formulation imprécise de la clause bénéficiaire. Si le notaire n’est pas clairement désigné comme séquestre, avec obligation expresse de conserver les fonds jusqu’à l’extinction de la dette, l’administration peut considérer que la dette a été éteinte dès le décès. Dans ce cas, retour à la case départ : produit exceptionnel, valeur successorale gonflée et double imposition.

L’exigence bancaire doit être réelle

Un autre point clé : la clause séquestre n’a de légitimité fiscale que si l’assurance a été exigée par la banque pour l’octroi du crédit. Sans cette condition, le fisc pourrait estimer que les primes financées par la société relèvent d’un intérêt privé du dirigeant, et donc d’un acte anormal de gestion.

Le rôle décisif du notaire (ou de l’avocat séquestre)

Le séquestre n’est pas une simple “boîte aux lettres”. Son rôle doit être cadré dans une convention écrite :

- conservation des fonds,

- déclenchement du paiement uniquement en cas de défaillance de la société,

- reddition de comptes à la banque et aux héritiers.

Une gestion approximative pourrait exposer à une contestation de la banque ou de l’administration fiscale.

Le risque d’abus de droit

Enfin, l’administration fiscale peut invoquer la procédure d’abus de droit si elle considère que le montage a pour objectif exclusif l’allégement de l’impôt. Autrement dit, si la clause séquestre est mise en place sans véritable risque bancaire ni justification économique, elle pourrait être requalifiée.

Intérêt patrimonial et successoral

Au-delà des chiffres et des équations fiscales, la clause séquestre joue un rôle déterminant dans la protection des héritiers et la pérennité de l’entreprise.

1. Un effet « coussin » pour la famille

La mort d’un dirigeant est toujours un moment de fragilité. Sans séquestre, les héritiers se retrouvent avec une succession artificiellement gonflée, et une fiscalité lourde qui les pousse parfois à vendre dans l’urgence des parts ou des biens. Avec séquestre, la dette reste inscrite, la valorisation est réaliste, et les héritiers héritent d’un patrimoine soutenable. C’est un moyen de leur éviter un choix cornélien : payer l’impôt ou céder l’entreprise familiale.

2. Préserver la continuité de l’entreprise

Dans beaucoup de cas, l’entreprise n’est pas seulement un actif : c’est un outil de travail, une source d’emplois et de revenus pour plusieurs familles. En neutralisant l’effet fiscal destructeur du remboursement immédiat, le séquestre permet de maintenir la logique économique prévue : l’entreprise continue de rembourser son prêt, sans ponction brutale, et peut poursuivre son activité sans crise de trésorerie.

3. Un outil de transmission intergénérationnelle

Enfin, la clause séquestre s’inscrit dans une stratégie plus large de transmission patrimoniale. Associée à des outils comme le pacte Dutreil ou la donation-partage, elle contribue à lisser la charge fiscale sur plusieurs générations. Là où l’assurance emprunteur classique crée un « pic d’imposition » au décès, le séquestre permet de lisser et de sécuriser la transmission.

Effectuez votre demande de devis en ligne, nos experts courtiers vous contacteront dans les plus brefs délais.