Marchés publics d’assurance 2025 : mode d'emploi

La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Économie a publié en 2025 un guide substantiel consacré aux marchés publics d’assurance. Ce texte est complet, très utile, mais dense. Or, de nombreuses collectivités, acheteurs publics et intermédiaires cherchent à comprendre rapidement ce qu’il faut préparer pour que leur marché soit assurable, lisible pour les assureurs et défendable en interne. C’est l’objectif de notre article : reprendre l’architecture du guide et en extraire les éléments opérationnels.

Ce besoin de clarification intervient dans un contexte particulier. Les travaux du Sénat sur l’assurance des collectivités territoriales ont mis en évidence des difficultés récurrentes : consultations sans offre, augmentation marquée des primes après sinistres climatiques, élévation des franchises, voire retrait de certains acteurs sur des segments considérés comme trop exposés. Autrement dit, le problème n’est pas seulement juridique ; il est aussi lié à la capacité du marché à accepter le risque tel qu’il est présenté.

Dans ce contexte, le rôle d’un courtier est d’être à la fois pédagogue et traducteur : sécuriser l’intérêt de l’assuré (niveau de couverture, reste à charge supportable, durée stable) tout en présentant le dossier de manière à ce qu’un assureur puisse le lire, le tarifer et y répondre. Le guide DAJ 2025 fournit les briques nécessaires — inventaire normalisé, relevé de sinistralité sur cinq ans, modèle de cahier des clauses particulières (CCP) pour les dommages aux biens — mais nécessite parfois d’être reformulé pour un usage quotidien dans une collectivité.

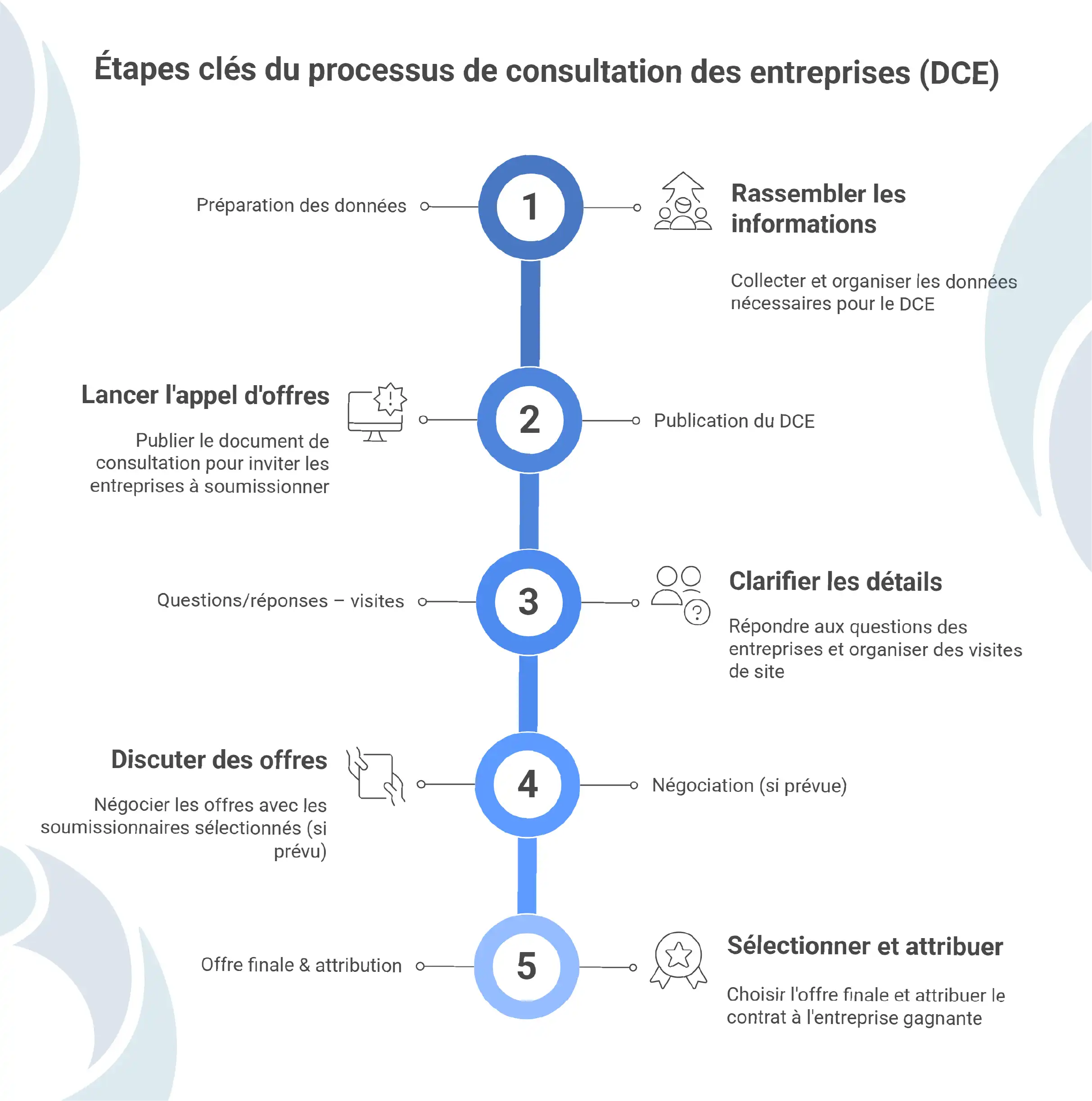

Les chapitres qui suivent vont donc dérouler le parcours recommandé : d’abord documenter le risque (patrimoine, sinistres, valeurs), puis construire un dossier de consultation des entreprises (DCE) exploitable, ensuite choisir la procédure et le niveau de dialogue adaptés, enfin organiser le suivi du contrat.

Avant de parler procédure, mise en concurrence ou critères, le guide de la Direction des affaires juridiques (DAJ) commence par un constat simple : si le risque n’est pas décrit correctement, le marché sera difficile à assurer ou donnera lieu à des prix de précaution. C’est donc la première étape à sécuriser.

Faire un inventaire exploitable

Le guide propose de partir d’un inventaire structuré : quels bâtiments, quelles activités, quels véhicules, quelles valeurs ? L’enjeu est de sortir d’une description trop générale (“bâtiments communaux”) pour aller vers une liste précise et chiffrée. Plus l’inventaire est détaillé, plus l’assureur peut ajuster son tarif au risque réel, et moins il aura tendance à majorer “par sécurité”.

Pour les dommages aux biens, le modèle de cahier des clauses particulières (CCP) fourni par la DAJ montre bien cette logique : on y attend une présentation claire du patrimoine à couvrir, avec les valeurs de référence, les garanties souhaitées et les exclusions à traiter. Ce modèle peut être repris tel quel et complété par la collectivité ou son courtier.

Valoriser correctement les biens

Le guide insiste sur un point parfois sous-estimé : la valorisation doit se faire, autant que possible, en valeur de reconstruction à neuf et non en simple valeur vénale. C’est ce qui permet, en cas de sinistre important, d’éviter un écart entre le besoin réel et l’indemnisation prévue. Cette valorisation peut demander un travail interne (services techniques, patrimoine) mais c’est un investissement qui améliore l’assurabilité du marché.

Produire une sinistralité lisible sur 5 ans

Les assureurs regardent d’abord l’historique des sinistres. Le guide recommande de fournir un relevé de sinistralité sur cinq ans, présenté de manière homogène : date, nature du sinistre, montant payé, montant réservé, reste à charge. Ce format évite les allers-retours et montre que la collectivité maîtrise son risque. C’est aussi un élément qui pèse sur les franchises : plus la sinistralité est documentée, plus il est possible d’en discuter.

C’est d’autant plus important que, comme le rappelle le rapport du Sénat, une partie des tensions actuelles vient de sinistres climatiques ou sociaux mal anticipés dans les contrats : sans historique clair, les assureurs surcotent ou se retirent.

Mentionner les mesures de prévention

Le guide DAJ invite aussi à documenter les mesures de prévention et de protection déjà en place (plans de continuité, dispositifs anti-intrusion, entretien, PCS, sécurisation contre les inondations…). Ce n’est pas anodin : c’est ce qui permet, au moment de la négociation, d’argumenter sur une franchise plus soutenable ou sur le maintien d’une extension de garantie.

En résumé, cette première étape vise à livrer aux candidats un “dossier de risque” complet. Plus il est clair, plus on augmente les chances d’obtenir plusieurs offres réellement comparables — ce qui est précisément l’objectif du guide. Dans la partie suivante, on va voir comment transformer ces éléments en un DCE (document de consultation des entreprises) que les assureurs peuvent chiffrer sans ambiguïté.

Une fois le risque documenté, l’enjeu est de le faire entrer dans un document de consultation des entreprises (DCE) qui soit à la fois conforme au droit de la commande publique et lisible pour un assureur. C’est précisément ce que cherche à faire le guide de la DAJ : donner une structure de dossier qui évite les zones grises et les demandes irréalistes.

S’appuyer sur le CCP “socle”

La DAJ met à disposition un modèle de cahier des clauses particulières (CCP) – dommages aux biens. Ce modèle montre bien l’esprit attendu : on définit le besoin, on décrit le périmètre, on précise les garanties et on indique les franchises souhaitées… mais on laisse une marge de réponse à l’assureur. Autrement dit, on ne fige pas tout au millimètre si cela risque de faire fuir le marché. Pour un acheteur accompagné d’un courtier, c’est une excellente base de travail.

Concrètement, ce CCP :

- rappelle l’objet du marché et les biens à garantir,

- détaille les événements à couvrir (incendie, événements climatiques, dégât des eaux, vol, bris…),

- prévoit les plafonds d’indemnisation, appelés limites contractuelles d’indemnisation (LCI),

- encadre les franchises,

- et renvoie clairement à l’ordre de priorité des pièces.

Cette structure évite les contradictions fréquentes entre les pièces du marché.

Téléchargez le modèle de cahier des clauses particulières du DAJ

Dire ce que l’on souhaite… sans fermer le marché

Le guide recommande une approche nuancée : le pouvoir adjudicateur peut formuler des souhaits techniques (par exemple : niveau de LCI, maintien d’une extension, franchise maximale acceptable) mais il doit accepter que l’assureur propose une modalité différente si c’est la condition de son équilibre technique. Dans un marché tendu, cette souplesse est souvent la différence entre un marché avec offres… et un marché infructueux.

On peut donc écrire dans le CCP :

- “franchise souhaitée : …”

- “LCI souhaitée : …”

- “extension souhaitée : …”

et prévoir un tableau de variantes dans l’acte d’engagement ou dans le BPU.

Allotir de manière lisible

Le guide insiste sur l’importance de séparer les risques plutôt que de tout regrouper dans un seul lot “assurance de la collectivité”. Les garanties dommages aux biens, la responsabilité civile, l’automobile, et le cas échéant le cyber ne sont ni tarifées, ni souscrites, ni pilotées de la même manière. Un allotissement clair :

- facilite la venue d’assureurs spécialisés,

- permet de comparer des offres homogènes,

- et limite les renoncements sur l’ensemble du marché si un seul volet pose problème.

Prévoir les informations financières et administratives

Un DCE assurable doit aussi préciser :

- la durée du marché (le guide oriente vers 4 à 5 ans fermes, ce qui stabilise la relation et rassure l’assureur),

- les modalités de révision ou d’indexation de la prime, quand elles sont admises,

- les conditions de facturation et de paiement (souvent déjà prévues dans le modèle de CCP),

- l’ordre de priorité des documents (pour éviter les divergences entre le règlement de la consultation, le CCP et l’offre).

Cette partie peut paraître formelle, mais elle pèse dans la décision d’un assureur : plus le cadre de gestion est clair, plus il est simple d’ouvrir une capacité.

Laisser du temps et organiser les échanges

Enfin, le guide rappelle une réalité très concrète : l’assurance se chiffre sur la base de données. Si le DCE est publié sans inventaire complet, sans sinistralité ou sans précisions sur les bâtiments sensibles, les opérateurs poseront des questions… ou ne répondront pas. Prévoir un délai de consultation suffisant et annoncer la possibilité de réponses écrites ou d’une visite facilite grandement la participation.

C’est souvent à ce moment que les choses se compliquent pour les collectivités : elles savent ce qu’elles veulent assurer, elles ont rassemblé leurs données, mais elles hésitent sur le cadre de mise en concurrence. C’est précisément là qu’un courtier apporte de la valeur : traduire le besoin en procédure réaliste et “assurable”. Le guide de la Direction des affaires juridiques (DAJ) prend d’ailleurs clairement position : chaque fois que le risque est un peu technique ou que le marché est tendu, il faut privilégier les procédures qui permettent d’échanger avec les assureurs.

Trois grands cas de figure

- Appel d’offres (AO)

- C’est la procédure la plus encadrée.

- Elle garantit une forte sécurité juridique.

- Mais elle n’autorise pas la négociation : vous publiez, les candidats répondent, vous analysez.

- Elle convient bien quand le besoin est standard, bien décrit, et que la collectivité sait qu’il existe une offre de marché.

- Limite : dans un contexte d’assurabilité difficile, vous ne pourrez pas ajuster les franchises ou les exclusions a posteriori.

- Marché à procédure adaptée (MAPA)

- Plus souple.

- Vous pouvez prévoir dans le règlement de la consultation que vous vous réservez la possibilité de négocier.

- Et dans ce cas, la DAJ rappelle que si la négociation est prévue, elle devient effectivement obligatoire (il faut donc la conduire).

- C’est une très bonne option pour des risques de taille moyenne ou quand vous avez besoin de clarifier certaines clauses avec les assureurs.

- Procédure avec négociation

- Prévue par le code, elle permet d’organiser une ou plusieurs phases de négociation avec les candidats admis.

- C’est le cadre le plus confortable quand le risque est complexe, que vous avez un historique de sinistres sensible ou que vous anticipez des propositions très différentes.

- Elle doit être bien décrite dans le DCE (critères, phases, calendrier).

L’idée du guide est simple : plus le risque est difficile à faire accepter par le marché, plus il est pertinent de choisir une procédure qui permet au moins un temps d’échange.

Pourquoi la négociation est importante en assurance

L’assurance n’est pas un achat totalement standardisé. Deux collectivités avec le même nombre de bâtiments peuvent avoir des sinistres très différents, une exposition climatique sans commune mesure, ou des exigences particulières (par exemple, le maintien d’une extension “événements sociaux”). Sans négociation, l’assureur est contraint de répondre “oui ou non” à un cahier des charges parfois trop serré.

La négociation permet de :

- faire préciser ou alléger une exclusion,

- comparer trois niveaux de franchises,

- discuter d’une limite contractuelle d’indemnisation (LCI) un peu plus haute,

- intégrer un service (portail assuré, délai d’intervention) dans le prix global.

C’est exactement ce que recommande la DAJ : utiliser la négociation comme un outil d’ajustement technique, pas comme un bras de fer tarifaire.

Comment cadrer cette négociation

Le guide insiste sur la transparence : si vous négociez, vous devez le dire dans vos pièces, définir les critères d’analyse, et surtout repartager à tous les candidats les informations clarificatrices données à l’un d’eux. Cela garantit l’égalité de traitement. Un courtier peut ici jouer un rôle de “rédacteur” et de “chronomètre” : il aide à structurer les questions, à chiffrer les scénarios et à tenir les délais indiqués dans le règlement de la consultation.

Vous pouvez, par exemple, annoncer dans le DCE :

- réception des offres initiales,

- envoi d’un tableau de demandes de précisions (franchises, exclusions, plafonds),

- entretien de négociation (ou échanges écrits),

- dépôt des offres finales.

Ce déroulé est parfaitement dans l’esprit du guide et donne de la visibilité aux assureurs.

Le lien avec la durée du marché

La DAJ recommande des durées de 4 à 5 ans fermes. Ce conseil est cohérent avec l’idée de négocier : si vous prenez le temps d’ajuster le contrat pour qu’il soit assurable et adapté à votre patrimoine, il est logique de sécuriser cette relation sur plusieurs années. C’est aussi un signal positif envoyé au marché : on ne vous demande pas un effort technique pour un an seulement.

Dans la partie suivante, on verra comment analyser les offres une fois qu’elles sont revenues — et surtout comment intégrer le coût réel pour la collectivité (prime + franchises) afin d’éviter les mauvaises surprises en cours d’exécution.

{{cta}}

Une fois les offres revenues, le guide de la Direction des affaires juridiques (DAJ) invite clairement à ne pas s’arrêter au seul montant de prime. En assurance, deux offres avec la même prime peuvent produire des coûts très différents au moment des sinistres. Il faut donc analyser ce que la DAJ appelle, en filigrane, la “valeur globale” : garanties, franchises, plafonds, services. C’est un point sur lequel l’appui d’un courtier est particulièrement utile, car il permet d’objectiver les écarts techniques entre offres avant la présentation aux élus.

Distinguer prix facial et coût total

Le prix facial, c’est la prime annuelle. Le coût total, c’est la prime plus ce que la collectivité va devoir supporter au titre des franchises et des limitations d’indemnisation au fil des sinistres. Le guide pousse à demander ces éléments dès le DCE, justement pour pouvoir les comparer à ce stade. Une offre peu chère mais avec une franchise très haute sur les événements climatiques peut en réalité être la plus coûteuse pour une commune exposée.

C’est pourquoi il est pertinent d’intégrer dans la grille d’analyse un onglet ou un tableau “coût total de possession (TCO)” :

- prime proposée,

- franchise générale,

- franchises spécifiques (vol, événements naturels, vandalisme/émeutes),

- plafond d’indemnisation (LCI).

Un courtier peut simuler, avec les données de sinistralité 5 ans, ce que cela représente réellement.

Vérifier les exclusions et limites contractuelles d’indemnisation (LCI)

Le modèle de cahier des clauses particulières (CCP) rappelle que la collectivité peut exprimer des souhaits de garantie, mais l’assureur peut proposer des limites ou exclusions. Il est donc indispensable de relire ces points avant de noter l’offre. Deux offres à la même prime n’ont pas la même portée si l’une exclut certains événements sociaux ou fixe une LCI plus basse. Là encore, le courtier sert de “traducteur” : il met en regard le risque réellement porté par la collectivité (issu de l’inventaire et de la sinistralité) et la façon dont chaque assureur le prend en charge.

Prendre en compte le service sinistre

Le guide insiste sur l’importance de l’exécution du contrat : rapidité de déclaration, modalités de paiement, délais d’intervention. Ce sont des éléments qui peuvent être intégrés dans les critères de qualité (par exemple 10 à 15 % de la note). Une offre légèrement plus chère mais avec un engagement clair de délai ou un portail de déclaration peut être plus pertinente pour la collectivité, surtout si elle a connu des sinistres nombreux ou complexes les dernières années.

Un courtier peut ici proposer une grille très factuelle :

- délai de première réponse,

- seuil de recours à l’expert,

- accompagnement en cas de sinistre sériel (émeutes, intempéries),

- reporting.

Cela permet de justifier objectivement une meilleure note “qualité”.

Pondérer prix / qualité de façon explicite

Le guide DAJ évoque l’équilibre prix/qualité. Une grille de notation claire pourrait ressembler à ceci (à adapter au règlement de la consultation) :

- Prix : 60 %

- prime annuelle : 40 %

- coût estimé des franchises (sur un scénario moyen) : 20 %

- Qualité : 40 %

- adéquation des garanties (exclusions, LCI, extensions) : 15 %

- organisation de la gestion des sinistres : 15 %

- services de prévention / accompagnement : 10 %

Cette approche est sécurisée juridiquement, elle est conforme à l’esprit du guide, et elle permet d’expliquer aux décideurs pourquoi l’offre “la moins-disante” n’est pas toujours l’offre “la mieux-disante”.

Documenter les arbitrages

Enfin, le rapport du Sénat rappelle que les collectivités sont de plus en plus amenées à justifier leurs choix dans un contexte de tension du marché : pourquoi une franchise plus élevée ? pourquoi un contrat de 4 ans ? pourquoi plusieurs lots ? Le fait de passer par une analyse structurée prix / garanties / service, rédigée ou co-rédigée avec un courtier, facilite grandement cette justification auprès des élus ou de la direction générale. On reste dans le cadre du guide DAJ, mais on le rend exploitable.

Dans la partie suivante, on pourra aborder le suivi du contrat et la vie du marché (déclaration des sinistres, indicateurs à suivre, rôle de la prévention), car le guide ne s’arrête pas à la passation : il insiste aussi sur l’exécution active pour éviter que le contrat ne devienne, au bout de deux ans, trop coûteux ou trop contraignant pour la collectivité.

Le guide de la Direction des affaires juridiques (DAJ) ne s’arrête pas au choix de l’offre. Il rappelle que, pour l’assurance, une grande partie de la réussite se joue pendant l’exécution : déclarations de sinistres, délais de traitement, prévention, suivi des franchises. Une collectivité qui tient ces éléments gagne deux choses : elle garde la maîtrise de son budget et elle présente, au prochain renouvellement, un dossier mieux “tenu”, donc plus attractif pour le marché. C’est un point sur lequel l’accompagnement d’un courtier peut être très concret.

Déclarer vite et tracer les échanges

Le guide insiste sur la nécessité de déclarer rapidement les sinistres et de respecter les modalités prévues au contrat (délais, pièces, canaux). Une déclaration tardive ou incomplète peut compliquer l’indemnisation ou créer des réserves inutiles. Mettre en place une procédure interne simple (qui déclare ? à qui ? sous quel format ?) est donc une bonne pratique. Le courtier peut, là, jouer le rôle de point d’entrée unique et de relance vis-à-vis de l’assureur.

Suivre quelques indicateurs clés

Pour que le contrat soit piloté et non “subi”, la DAJ recommande un suivi d’indicateurs. On peut en retenir quatre, qui suffisent dans la plupart des collectivités :

- Fréquence et gravité des sinistres (combien de sinistres, pour quels montants ?)

- Part du reste à charge (franchises) dans le budget global assurance

- Délai de traitement (délais d’intervention, de réparation, de règlement) quand ils sont contractualisés

- Sinistres avec réserves ou en attente de pièces

Ces éléments sont déjà présents dans la logique du guide (sinistralité sur 5 ans, pièces contractuelles) et permettent, au bout d’un an, de dire objectivement si la franchise choisie était réaliste ou si un aménagement doit être négocié.

Valoriser la prévention

Le rapport du Sénat souligne que la montée des risques climatiques, des émeutes ou des intrusions a un effet direct sur l’assurabilité et les primes. Documenter les actions de prévention mises en place (sécurisation de bâtiments sensibles, contrôle des toitures, PCS, solutions numériques) est un bon moyen de montrer à l’assureur que le risque est piloté, pas simplement transféré. C’est aussi un argument que le courtier peut porter lors d’un avenant ou d’un renouvellement.

Préparer le renouvellement dès la 2ᵉ année

Une durée de 4 à 5 ans fermes n’empêche pas d’anticiper. Au contraire : en suivant la sinistralité et le reste à charge dès la première année, on repère plus tôt les points de tension (un site très sinistrant, un poste où la franchise est trop basse, une extension très utilisée). La collectivité et le courtier peuvent alors :

- proposer un ajustement de franchise pour garder un tarif soutenable,

- revoir la valorisation d’un bâtiment,

- ou, si besoin, préparer des pièces plus complètes pour la consultation suivante.

On reste ainsi dans la logique du guide : des marchés mieux documentés, mieux compris, donc mieux servis par les assureurs.

Et en cas de difficulté ?

Le guide rappelle enfin qu’il existe des solutions de dernier recours, notamment la saisine du Bureau central de tarification (BCT) pour certains risques obligatoires. Mais l’idée est de ne pas y arriver par défaut : un suivi régulier, une sinistralité bien présentée, et un dialogue entretenu avec l’assureur via le courtier permettent souvent d’éviter cette voie, plus lourde.

Le guide de la Direction des affaires juridiques (DAJ) montre qu’un marché public d’assurance réussi repose sur quatre éléments très concrets : un risque décrit de manière complète, un DCE (document de consultation des entreprises) clair et exploitable, une procédure qui laisse une place au dialogue avec les assureurs, et enfin un contrat suivi dans la durée. Lorsque l’un de ces éléments manque, les collectivités s’exposent à ce que le rapport du Sénat a mis en évidence : peu d’offres, des primes de précaution et des franchises parfois difficiles à assumer.

Décrire le patrimoine, la sinistralité et les mesures de prévention n’est pas un simple formalisme : c’est ce qui permet de démontrer que la collectivité maîtrise son risque et d’obtenir, en retour, des conditions plus adaptées. S’appuyer sur le modèle de cahier des clauses particulières (CCP) – dommages aux biens proposé par la DAJ revient à parler un langage connu des assureurs, donc plus facilement recevable de leur part. Choisir, lorsque c’est pertinent, une procédure qui autorise la négociation permet ensuite d’ajuster les franchises, les limites contractuelles d’indemnisation ou certains services sans remettre en cause l’ensemble de la consultation.

Le suivi du contrat est enfin déterminant : une collectivité qui déclare rapidement ses sinistres, qui suit quelques indicateurs simples (fréquence, gravité, reste à charge) et qui valorise ses actions de prévention se présente, au renouvellement, avec un dossier plus “assurable” et donc plus attractif. L’accompagnement d’un courtier prend pleinement son sens à chacune de ces étapes : pour mettre les données en forme, pour traduire les attentes techniques des assureurs et pour défendre, face au marché, une couverture utile et financièrement soutenable pour la collectivité.

ABE Courtage accompagne les collectivités dans leurs marchés d’assurance.

Audit du risque, mise en forme de l’inventaire, rédaction du DCE conforme au guide de la DAJ, aide au choix de la procédure, analyse des offres et suivi du contrat : nos équipes peuvent intervenir sur tout ou partie du dossier, selon votre besoin.

📞 01 70 32 10 20

📧 contact@abecourtage.com

📝 Formulaire de contact en ligne

Un conseiller vous recontactera pour qualifier votre projet et le contexte de votre collectivité.

Effectuez votre demande de devis en ligne, nos experts courtiers vous contacteront dans les plus brefs délais.